超越出版社

劉墉原創散文:〈那段歲月的朗誦詩〉

By SYZ站長 | 2019/01/28 |

最近寫了一篇談朗誦詩的文章,回顧四十多年前我在臺灣推展朗誦詩的情況,

東西可能比較冷僻,但是或許可以給研究朗誦詩的朋友做個參考。請大家指教!

那段歲月的朗誦詩

劉墉

最近一家出版社編年度詩選,選了我的作品,並要我提供簡歷,我想既然選的是詩,就應當寫與詩有關的經歷,但不知是否因為離開詩壇太久,在網上只找到我曾經在 一九七一 年得到「中國新詩學會」的「優秀青年詩人獎」,至於我六零年代熱衷的朗誦詩完全不見記載,讓我覺得有些遺憾,不得不翻箱倒櫃,找出早年的資料,希望能增加一些國內有關朗誦詩的記錄。

提到朗誦詩,很多人會覺得「肉麻」。記得有一回我播放某詩人的朗誦,錄音帶沒倒到底,是從半路放出來,只聞一聲高亢的呼號,確實讓我雞皮疙瘩掉滿地。但是當我把錄音從頭再聽一遍,就完全能融入了。也可以說如果詩的內容和朗誦者的情緒與聲音不同步,聽眾又不能從頭開始跟著「進入情境」,就難免不適應。

其實《毛詩大序》裡早說了:「詩者,志之所之也,在心為志,發言為詩,言之不足故嗟歎之,嗟歎之不足,故詠歌之,詠歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。」也可以說詩更接近于心靈,它的發生應該在散文小說之前。原始人類「情動於中而形於言」,他們的呼喊、歌唱、舞蹈,都可以是「在心為志,發言為詩」的表現。

我最早接觸朗誦詩是在高中,學校要我組織朗誦詩隊,參加救國團的「全國青年學藝競賽」。那時候我完全沒概念,問老師「朗誦詩是什麼?」老師說「就是把我給你的詩,大聲地、慢慢的,用拉長的音調念出來。」

我相信他的說法是大多數人對朗誦詩的想法。「朗誦詩」顧名思義:「朗」要大聲,「誦」要讀出來!

我照老師的指示「朗誦了詩」,好像拿到高中組第二名。雖然我接著因病休學,但是一直把這件事放在心上,就找些「新詩」的書來看。記得最初我讀到胡適的「依舊是月圓時,依舊是空山靜夜,我獨自月下歸來,這淒涼如何能解。翠微山上的一陣松濤,驚破了空山的寂靜,山風吹亂了窗紙上的松痕,吹不散我心頭的人影。」很感動,覺得意象很美,只是我試著朗誦一遍又一遍,每次讀到「依舊是空山靜夜」和「山風吹亂了窗紙上的松痕」,就覺得不順,心想如果他拿掉「靜」和「紙」這兩個字,會好得多。

接著讀民國初年沈玄廬的〈十五娘〉,一開始「菜子黃、百花香,暖暖的春風吹得鋤頭技癢。」朗誦到第三句,也覺得不順。尤其「吹得鋤頭技癢」六個字,很硬。

但是讀劉大白和餘光中的詩,就很少有這種節奏的問題,非但如此,他們的詩總讓我想起古詩詞。舉個例子,劉大白的〈錢塘江上一瞥〉:「空中拂拂的風、江上鱗鱗的浪。風行浪動,岸來船往,兩岸南來船北往,太陽西向人東向。」最後兩句的節奏跟杜甫的〈聞官軍收河南河北〉的「即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽。」幾乎一模一樣,豪邁極了!

又譬如餘光中的〈觀音山〉其中兩段:「雲裡看過,雨裡看過,隔一灣淺淺的淡水看過。/你在眼中,你在夢中,你是飄渺的觀音,在空中。」

那詩的節奏與白居易〈長相思〉(別情):「汴水流、泗水流,流到瓜洲古渡頭,吳山點點愁。思悠悠、恨悠悠、恨到歸時方始休,月明人倚樓。」像極了!

更重要的發現是,當我用古詩詞的節奏去朗誦「新詩」,因為「斷位」的不同,感覺可能好得多,有古詩詞素養的現代詩人,常常新詩作品的節奏也比較好。

所以有相當長一段時間,我回頭重溫古詩詞,又因為在為古詩分類的時候,總要把句子拆開,所以後來出版了《唐詩句典》。

我也試著在朗誦的時候,為古詩詞重新斷位。

漢語主要是「四三、二三」的斷位法。這可能跟我們呼吸和發聲的方式有關,也可能是從小的語言習慣。舉個例子,賈島的〈題詩後〉:

「二句三年得,一吟雙淚流。」

我們自然會作二三的斷句。讀成:

「二句 三年得

一吟 雙淚流」

問題是,當我們把上下「二三」的文字調換,成為「三二」:

「三年得 二句

雙淚流 一吟」

很多人會很自然地改回二三的節奏,讀成:

「三年 得二句

雙淚 流一吟」

也就用這斷位的特質,我進一步把古詩詞在朗誦時作「拆解」。譬如范仲淹的〈蘇幕遮(懷舊)〉其中一句:「夜夜除非好夢留人睡」,可以拆成許多種,而且各有韻趣:

「夜夜除非 好夢 留人睡

夜夜除非 好夢留人睡

夜夜 除非好夢 留人睡

夜夜 除非好夢留人睡

夜夜除非好夢 留人 睡

夜夜除非好夢留人 …… 睡」

至於詩的一開頭:

「碧雲天,黃葉地」如果朗誦的時候,將第一個字跟後面兩個字分開,成為:

「碧….. 雲天

黃….. 葉地」

也就是把「碧」和「黃」提出來,拉長音調「詠其聲」的時候,那味道會大不同。

如果進一步放在朗誦隊裡,分成男女聲部:

碧(男生合誦)/雲天(女生合誦)

黃(男生合誦)/葉地(女生合誦)

沉厚與輕柔呼應,更是美極了!

《樂記》早說:「詩,言其志也;歌,詠其聲也;舞,動其容也。三者本於心,然後樂器從之。」所以我也試著為朗誦詩配樂配舞。

那時候我已經進入台師大,大一的時候我自告奮勇,要組織朗誦詩隊參加「全國青年學藝競賽」,但是學校說國文系有位教授對朗誦詩很有研究,必須請那教授指導。

碰巧當年世界新聞專科學校的朋友,跑來請我指導他們的朗誦隊參加比賽,我就為他們自編自導了一首《巨人頌》,由林賢正擔任獨誦。結果,世新拿第一,師大第二。

師大第二年終於請我負責。我寫了一首跟去年同名(不同內容)的《巨人頌》,由我自導自演,拿了第一名。

大家聽我寫的詩叫《巨人頌》,就知道那是歌功頌德、讚美領袖的詩。在那個時代這一點也不稀奇。問題是,我骨子裡不喜歡這種東西,所以在同一時間我也導演實驗作品。

最初實驗的是周夢蝶的〈孤峰頂上〉,在臺北市南海路的「藝術館」演出。雖然詩不長,但是把歌舞樂作了結合。

朗誦的第一段:「恍如自流變中蟬蛻而進入永恆/那種孤危與悚栗的欣喜/髣髴有只伸自地下的天手/將你高高舉起以寶蓮千葉/盈耳是冷冷襲人的天籟。」

我先去寺院錄音,擷取誦經的抑揚節奏,然後寫成譜子,以吟唱梵唄替代「朗誦」。我的想法是朗誦不必每個字都聽懂,如果感覺到了,就算沒聽清楚,也比雖然懂,卻無感來得好。

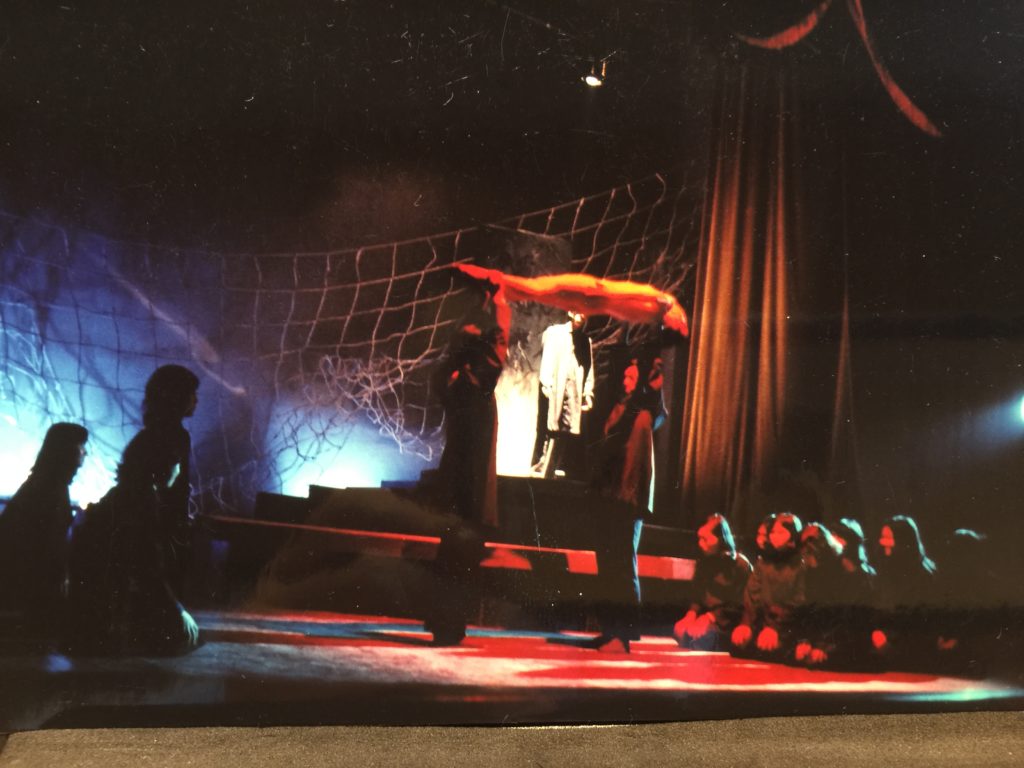

在燈光設計上,起初舞臺全黑,隨著梵唄聲由無至有、由小而大,燈光漸亮,可以見到一位舞者端坐在舞臺中心。佈景是從上方一點垂下的三根白色緞帶,與地面三點連接,在「頂光」照射下,構成一個白色的三角形。

音樂部份則是木魚和盤鑼鼓,第一段以木魚和銅磬伴奏,朗誦到最後戛然而止。跟著一聲鑼響,舞者旋轉而起,表現「眼花耳熱/你底心遂繽紛為千樹蝴蝶。」的頓悟。

那次實驗演出全是我的私家班底:我後來的太太(畢薇薇)演話劇的同學王雛鳳,我高中同學陳起憲。還有舞者,是我美術系的同班同學徐方。

同一時間我指導的師大噴泉詩社朗誦隊則參加了“中國新詩學會”舉辦的“全國朗誦詩大賽”,以王祿松的詩〈是時候了!〉摘冠。那首詩經過我「改造」,音樂部份是現場的鋼琴伴奏,佈景是我同班同學以草繩編織,再塗上白漆作成的大網子和幾何形體的雕塑。朗誦的隊形會在段落間變化,舞蹈者還是徐方。

值得一提的是從那首詩開始,我把「朗誦指揮」搬上了舞臺。為了使朗誦整齊,在台下訓練時我早就使用指揮的方法。後來因為聲部愈來愈複雜(分成「女高音、女低音、男高音、男低音」四部),加上伴奏。為了統合,我不得不登臺。只是兩年之後,我又放棄了在臺上指揮,因為當我把歌舞樂結合演出時,指揮容易成為反焦點。

那時候我已經充分認知朗讀詩不只是把詩的文字用聲音朗誦出來。因為朗誦的時候,聲音被加強了,文字的形象被減弱了。舉個例子,詩句「防風林外有/防風林外有/防風林外有/防風林」,當那些「防風林」一行一行印在紙上,讀的時候就彷佛能見到一排排的防風林。但是透過聲音表現時,圖像的效果少了,必須靠「迭誦」來表現。

又譬如朗誦「鐘鳴處,群鴉畢至。」單單「鐘」這一個字,由一群表演者朗誦出來,根本不必再說接下來的「鳴處」,就已經足夠表現鐘聲。至於「群鴉畢至」,用「迭誦」、「輪誦」交錯的方法,「鴉、鴉、鴉、鴉、鴉、鴉……」則十足表現了「群鴉」。如果再加上舞者,一邊朗誦一邊由舞臺這邊飛奔到那邊,就更有「群鴉畢至」的形象了。

記得當時我在把朗誦詩、音樂、舞蹈、舞臺佈景和燈光結合的時候,曾經怕這樣做會失去詩的本質,有一天跟瘂弦討論,他笑道:「為什麼不說這是全新的東西、另一種藝術形式?」也因此他特別請我寫了一篇〈朗誦詩團體的建立與演出〉在〈聯副〉刊出。

我把歌舞樂和朗誦結合,最盛大的演出是一九七二年在藝術館,由師大噴泉詩社朗誦趙滋藩的〈宋王台畔〉。

「宋王台畔哭泣最後的黃昏,當年的趙氏在此淒然獨坐。」趙滋藩先生借著(宋端宗流亡)九龍的「宋王台」隱喻時政,境界極高,而且有震撼力。尤其是其中一句「誤盡蒼生的終究是權力之爭。」

我特別為這首詩作了曲,有些部分完全用唱的方式表現。譬如「宋王台畔起哀歌」,由女高音吟唱,接著男低音齊唱:「長夜漫漫酣睡多。」透過一次次重複的吟唱,作為段落的過渡。

可惜的是,接下來不久,臺灣詩界主辦「第二屆世界詩人大會」,請我導演「中國詩之夜」,我要演出《宋王台畔》,卻被主辦單位否決。除了內容敏感,還有人說詩的題目「宋王台畔」,容易被誤以為是「送亡台叛」。

我力爭無效,只好另選一首葉珊的〈第二次的空門〉。其實這首詩比〈宋王台畔〉還要影射政治,譬如「據說我曾為你提刀行兇/料想那必是出關以前的事了/而我已淡忘……只依稀記得/逃走時是浮雲送我到了隘口/告辭後還赧紅了面孔兀自坐在山頭/原來他病酒悲秋方才有這些惜別的怔忡/而你當時/你只乖巧地立在鐘鼓聲裡/一味俯視著寥寥的善男信女/等我回來為那些斂財的出家人掘井種菜。」甚至有諷刺當道的意思。只是主辦單位,包括眾多前輩詩人,不知沒看出來,還是根本沒注意,輕鬆通過了。

那時我已經在中視擔任新聞主播和節目製作人,這個工作很有利於我推展大型的朗誦詩劇。除了近水樓臺,把大隊人馬搬上電視演出。公演時的音響、燈光都有熟人,至於佈景,正好我剛演完姚一葦先生的《紅鼻子(當時改名為《快樂的人)》,先把佈景全搬回家存放,演出前重新設計,請美術系同學幫忙,沒兩下就組好了。

《中國詩之夜》是在新落成的實踐大學音樂廳舉行,正好距離大會的地點圓山飯店不遠。以師大噴泉詩社五十位社員為骨幹,張澎漣、狄克遜擔任獨誦。除了現代詩的朗誦,還有由邱燮友教授指導的民歌吟唱,由景小佩、陳肇榮擔任副導演。陳建華負責音樂,林麗珍負責舞蹈,全是一時之選。

現代詩的部份,〈第二次的空門〉之外,還有鐘鼎文的〈夜泊正陽關〉和周夢蝶的〈孤峰頂上〉,我除了與鐘鼎文先生熟,跟葉珊和周夢蝶都不認識,我選他們的詩,完全因為詩好、意象好、節奏好,而且適合我在舞臺上表現。

當天各國詩人都到了,演出前新詩和舊詩的兩位領導居然在台下爭執拉扯,因為撕破了衣服,後來鬧上法庭。所幸也有樁美事,是一位臺灣男詩人和美國女詩人來電,後來走上紅地毯。

從頭到尾我都在後臺,不曾出現也沒發聲。最大的安慰是各國詩人一致讚美這是世界上最進步也最精彩的詩歌朗誦,還有詩人羅門散場時大聲喊:「誰作的曲,太棒了!」

其實那時候我已經開始醞釀另一種演出,是把舞臺作立體的切割,搭起架子、隔成許多單位,從台下看像是一棟樓裡有許多人家,然後由站在不同單位裡的朗誦者,朗誦同一首詩的不同段落,或者朗誦不同的詩,如同電影的時空切跳,在錯亂中製造張力。可惜連舞臺設計都作出來,我突然接到美國丹維爾美術館的邀請擔任駐館藝術家,一走就是幾十年。

相信國內的朗誦詩這幾十年應該有更精彩的發展,今天白頭宮女說玄宗,只是笑談天寶。未來我還計劃把當年演出拍攝的幻燈和錄音捐給文化團體,希望能夠給朗誦詩的愛好者做個參考。

♥ 歡迎轉載及分享,但請尊重原創,如轉貼請勿修改,並附上所有原連結,謝謝!

SYZ站長

水雲齋的「心」很大,但「規模」很小,於1991年成立時,以《超越自己》和《我不是教你詐》等勵志出版品影響了大中華地區數代青年學子。20餘年來,水雲齋以「文學、藝術、教育」為主力營運方向,承接影視專輯策劃製作、舉辦演講和企業訓練、與國內外眾多基金會合辦公益活動,並持續捐贈資源給國內外公益組織,致力於對社會有正面的貢獻。