超越出版社

煙雲供養九十年

By SYZ站長 | 2014/05/30 |

劉墉

白雲堂一日記

車行建國南北高架路,從和平東路口出來,過紅綠燈右轉進小巷子,到達「白雲堂」的時候,居然比平日提早了十五分鐘。

應門的是師母,原來她正陪著老師在院子裡練功呢!只見老人站著馬步,不斷地先把雙手抬到身前肩高的位置,再用力向身後甩動,那速度不疾不徐,每一下都像是使足了力氣;薄呢上衣,在袖子的擦動下,發出波波的破空之聲,倒真有些中國功夫的氣勢。

這功夫,我前幾天才聽他說過,是在韓國書法家來訪的時候,問老先生的長壽養生之道,當時黃老師一言未答,只是站起身,就像眼前這樣,拿樁站定,半蹲馬步地甩手:「舌尖抵上牙關、肛門夾緊,一天甩五百下,就是我長壽之道!」

大概已經到了五百之數,老先生緩緩收步,居然不甚喘氣,逕去逗那懸在梨花樹下的畫眉了。據說他往常都要提著鳥籠到隔辛亥路的台大校園中散步運動,或是因為這陣子跟我約好每天早上八點半開始整理白雲堂的畫法,所以改在自家院子裡練功。

其實這裡與台大校園又有多大的分別?上百坪的花園,種滿了杉、柏、玉蘭、杜鵑、櫻子、梨花、牡丹、山茶。此時正是暮冬,雖然缸裡的荷花尚未露頭,盆裡的老梅樹倒正散著冷香。至於院角的蘭花房裡,更有那上百盆的名品,若是報歲之屬,當也是開花時節了。此刻師母正從花房裡出來,手裡拿著魚食,到假山前的池塘裡餵錦鯉,老師則轉到門前欣賞張大千先生由八德園移贈的百年古松盆景,一月柔軟的陽光正灑上這三層樓高的白色建築。

「你今天來得真早啊,一定沒吃東西。」不由分說,老人就拉著我進屋:「一塊儿吃早點。」

「老師早安!」這倒非我說的,而是一推紗門,那門裡的綠色大鸚鵡喊出的話,純正的廣東腔,也不知是誰教的,這小子平日甚嚕囌,又唱又講個不停,常被關入樓下的廁所處罰,有一天我上廁所,進去尚未開燈,突然聽到裡面有人沉聲問道:「喂!你來幹嘛?」嚇出半身冷汗,後來才知道早有別人受到同樣驚駭。

雖然早上確已吃過,但自知絕對拒不得,我也便乖乖入座,飯廳隔拉門,緊鄰著客廳,迎面掛著兩行金色大字:「一怒一老,一笑一少。」想必是黃老師長壽的另一祕法,這也確實,跟老師十多年,真沒見過他板臉,偶有對那家中老僕不高興,也像是舊友抬槓,有聲音而無火氣。

這阿健,在黃府十多年,當也在六十歲許了,雖然戴了助聽器,打電話,倒拿著聽筒,對著口袋裡的機器,倒也不含糊,客人見過一次,立刻就能記得,若非舊識或先約好,誰也過不了大門閂後面,這阿健的徹底盤問。

才跟著老師走進畫室,阿健已經送上茶水,照白雲堂的規矩,杯子不能上大畫桌,這是畫家應有的原則,免得打翻時髒了畫,何況白雲堂有時一天能有數十訪客,誰能保證沒個閃失。

不過此刻桌上還沒有畫,倒是排了一列報紙,老師的習慣,早餐後第一件事──看報。雖然九十高齡,看東西是絕不馬虎的,碰到不上眼的事件,老先生必要評論,若是他主政,非如何辦不可。話說回來,遇上特別有參考價值的文字圖片,老先生更會小心地剪下來,收入他那厚大的剪貼本之中。

譬如現在,眼睛停在了某報紙彩色版玉山雪景的圖片上:「老友!這個剪下來啦!」

原先坐在畫室另一頭沙發上看報的師母應聲走了過去:「老兄,你在叫我嗎?」

這件事,我也曾經弄糊塗過一陣,原來他們二老,是以老兄和老友相稱的,後經師母解說,才知道其中的因由。原來他們在婚前很早就認識,後來再相遇時,師母稱一聲「老兄」,黃老師看是多年不見的老朋友,也便回叫一聲「老友」,豈知竟然這樣一叫就是三、四十年。師母容羨餘女士,雖然一頭銀絲,容光可是朗朗照人,十分年輕,動作更是快極了,才一刻功夫,那玉山雪景已經平平整整地貼上了簿子。而據我觀察老師這類收集資料和自己新聞的本子,少說也有數十冊之多,若非有特別的慧心和幹練,為他老人家安排日常成千上百的瑣事,真是談何容易。

當然師母也非凡人,在抗戰時就擔任重慶婦女救濟會總幹事,後來又任廣東省主席羅卓英將軍夫人的秘書,再受聘到台灣主持婦女工作,真是如她所講:當年如果從政,今天應該也有一番事業了!

「為什麼不說,黃老師就是您的另一番事業呢!」這是我常說的話。而老師則少不得講:「叫她畫,她不畫,她的竹子畫得極好!」

突然聽見樓梯上腳步匆忙,原來是黃老師的小女兒安霞閃了進來,並一把將我拉到書桌一角:

「嗨!劉墉,你好狠哪!你知道嗎?Daddy為了和你作這本書,都累得生病了!」

「我看很好啊!」

「他每天都在吃藥,你知道嗎?他是那種身體不舒服,但絕不會講的人,他就是這個個性!噢!我要上班了,拜拜!」居然一溜煙不見了。也不知道她是當真,還是開玩笑,弄得我不知怎麼辦好。所幸老師開了口:

「不要聽她的,不過,你知道安娜(黃安霞的小名)也會畫畫嗎?畫得不錯呢!」

我何止知道,安霞還跟我說過,雖然早有人找她開畫展,但是老師嚴格叮囑,除非自成一家,否則不要展。由這句話可以知道黃老師對於畫家樹立自我風格的要求,也顯示了他嚴格的家教,和不希望子女承父母蔭庇的態度。正因此,他將自己最好的收藏捐給了故宮,還對我說打算畫一百張畫,配上一百幅字,在九十歲生日的前後,義賣捐給慈善事業。更令我興奮的消息是,他居然講:「將來我的畫,也會分送給學生,九十歲了,東西都留在自己手邊,有什麼意思!」

但是儘管已經九十高齡,老師仍然無一日不創作,此刻,他已經開始撫紙磨墨。

老人對於用紙並不十分講究,甚至那有潮點黑斑的,都照畫不誤。或許也是因為功力深厚,彷彿那能以「飛葉傷人,米粒打穴」的武林高手,隨手俯拾都是武器;不同的紙張,到他手上,也便能各用其長,遇到有斑點處,順手皴上些山石樹木,便全成為了畫境的一部分。至於帶許多白點子的粗棉紙,在他的手中,更成為了描寫雨景的最佳材料。當年我在師大美術系做學生時,甚至看過老師用墊在畫幅下,由於上面墨水滲漉而弄髒的紙來作畫,據說由於那些墨痕的牽制,反而更能打破形式,另創新意呢!

至於老人用墨,則通常需要極濃,甚至要磨到近於焦墨的地步,為了省力,他的案邊擺了一架磨墨機,只消按鈕,便自有馬達帶動。不過近年磨墨機也少用了,上好的墨汁成為代用品。儘管如此,墨汁在用前仍然要傾入硯中再磨一陣,求其濃,也為了使墨質更細。

當然磨墨另有一種功用,就是活動手腕,並藉機會思考,淡淡的墨香,恰有那薰香的安靜效果。這時候最是重要,所以我也不敢出聲,看老師撫著畫紙,一面研墨,一面沉思。

過去一個多星期,已經畫了各種樹木點葉,今天應該研究的是皴法,看他磨墨告一段落,我也開始就位。那是在他畫桌左後方的位置,高高的腳架上裝著錄影機,以便將老師的一筆一劃全部攝入鏡頭,再加以詳細的分析。

「這一張畫斧劈皴。」老人突然起身轉到後面的抽屜裡,找出一個小本子,一頁頁地翻閱起來。原來那是他的寫生冊,有鉛筆、鋼筆、原子筆、水墨寫生,也有些工細的設色作品,從紙張變黃的顏色看,應是極早以前的東西。他的手停在一頁以水墨畫成的岩石寫生上:「這就是斧劈皴的寫生,可以作為參考,什麼東西都要有寫生的基礎,才有生機,也才不落俗套!」

仍然是以他最愛用的山馬筆起手,老人先把整枝筆濡滿淡墨,到掭筆的布上將筆吸乾些,再以筆尖到硯中蘸焦墨,又去白磁碟中輕掭。說時遲,那時快,竟然已經疾然落筆,正是畫幅的左下方。大側鋒快速地移動著,表現出岩石堅硬而光滑的塊面。剛健的山馬筆毛,與棉紙的表面摩擦彈動,發出颯颯的音響,由於整枝筆先蘸過淡墨,所以從筆尖到筆腹呈現出由濃而淡的色階,既表達了豐富的墨韻,也現出了凹凸的陰影變化。

「小時候跟李瑤屏先生學畫的時候,以為許多皴法都是古人憑空造出來的,直到後來跟梁寒操、孫哲生先生去桂林,又轉往南京,再與高燕如先生北遊十三陵,冒著零下的酷寒上八達嶺、居庸關,總算是開了眼界,看到不少奇岩怪石。尤其是後來跟著政府西遷四川的時候,一路溯長江而上,船到廣元一段,更是刀山劍樹,懸岩峭壁,畫上有的皴法,全都見到了,才知道其實古人並非閉門造車,一樹一石都是經過寫生,有來由的。我現在所畫的斧劈皴法,就是表現嘉陵江上的景色。」

說著筆鋒突然一變,轉成濃墨中蜂,在近景加上了橫斜幾棵松樹,再隱隱約約地在較遠處的平台邊上蓋了房舍,又於對岸以不同角度的斧劈皴添了另一座臨溪的山頭,而後淡淡幾抹遠灘,和更遠處若岑而立的山鋒。或是描寫他在嘉陵江畔的回憶吧!

抗戰期間,黃老師在重慶沙坪壩松林坡的中央大學任教,正臨著嘉陵江,竟日可見白帆點點、縴夫連連,相信那也正是他由「與古為徒」,到「以天為宗」的畫風轉變期。雖然是在戰時,但嘉陵江、峨眉山、劍門都被融入了黃老師的畫中。而與張大千先生同遊峨眉、與張目寒及大千先生赴劍門,一路上或振筆作畫、或橫杖賦詩、或因雨困而狼狽、或入清流而潛泳的往事,更是老人所津津樂道的,也可以由這些事上,看出兩位大師的深交厚誼。

「這一張既然是教人畫斧劈皴,就要表現得爽利,樹也要以中鋒表現,使那剛勁的用筆能與皴法相配合,但在棉紙上畫斧劈多少要差一點,馬遠、夏奎都是用絹,才表現得有力量。」

皴筆告一段落,正好有客人來,其實不是客,而是住在近鄰的張穎穗夫人,也是老師的乾兒媳婦。張先生以前在屏東工作時,每週週末都會專程趕來台北學畫,下課後又立刻趕回屏東,這種勤學誠懇的態度,深得老師的喜愛,所以收為義子,至於張太太,則在搬到附近之後每天一定來,成為老人家除了安霞這個么女兒之外,身邊最親近的人。

張太太並未直驅畫桌,便與師母在門前的几上調理鳥食,那玩意還真嚇人,都是一條條用麵包屑養的肉蟲,只聽得她們在議論伙食的分配方式,某鳥可得幾蟲,某鳥食慾不振之類,老師則拿起吹風機將畫吹乾。

照我們的研究計畫,每圖都要分段完成,畫好一個階段,先行攝影製版、校色沒有問題之後,才畫第二部份,所以現在只得將這嘉陵江畔的風景,先行擺下。由我去找出前幾天完成第一階段的作品,來繼續第二部份的工作。

這是張雲海,山頭以破筆的皴擦,配合水暈墨彰的樹木點葉,左邊若屏而立的山巔,林間略見一角飛簷,山谷則雲騰氣蒸、層疊如浪,有蕩蕩然千里之勢。

「畫雲實在得力於台灣的風景,由於這兒的天氣濕,日光又強,白天將山谷中的水氣都蒸發起來,慢慢向上騰昇,到傍晚自然蔚為雲海。而說到看雲海,更得謝謝先總統 蔣公,每次有深山旅遊,常邀我同行,有一次去阿里山險峻處, 蔣公特別送我一根手杖,還親自試了試,確定強度夠,才交給我。那次在阿里山,他作了『雲海雲山雲面寺,道天道地道中人。』我還特別配合著作了幅畫,頗得他的欣賞。

我那年過七十歲生日,蔣夫人畫了幅雲山聳翠,也是由先 總統提的字,一直掛在客廳裡。」

說著,門鈴響,接著進來一個客人,居然正是蔣夫人的秘書,受命拿著夫人的畫,來請黃老師評賞。

畫是立軸裱裝,輕輕展開,淺色綾子間,嵌著一幅素雅的柳蔭仕女,柳樹間雖可見白雲堂的影響,那迎面梳著劉海的古裝仕女,筆簡而蘊藉,既有中國傳統畫的優閒貞專,又復現代女子的五官面貌,則自成一家之法。

老師展畫後就頻頻讚賞,秘書說夫人講有什麼毛病,一定請予指正,倒是包括我在內,都覺得這自是蔣夫人的創格,構圖亦稱精妙,實在沒有他人可以置筆之處。耐不住秘書再三敦促,黃老師只得用另一張小紙條寫了評語。秘書臨行還表示待老師忙得告一段落,夫人想請老師全家去玩,屆時派專車來接。

在他們閒談的時候,我順手把放在一角的寫生冊拿過來翻閱,裡面居然包括了從早期的華山五峰、五十四年的碧潭,到六十八年的舊金山海岸速寫,此外更有玫瑰、牡丹、荷花的勾勒,對於花瓣、花葉的結構,都記錄得甚是詳細,可知老人對於體物、觀物的用力之深。

尤其妙的,是在這許多寫生之中,還有幾幅堪稱工筆的翎毛作品,顏色華麗的胡錦鳥、黑黃相間,極稀有的織布鳥,全都敷了彩色。織布鳥旁更特別註明為何人所贈,以及「某年某月歸天」之語,所以翻閱這本寫生冊,倒有些讀數十年日記的感覺。只是不曉得黃老師的寫生本子那麼多,為什麼在同一本上,卻容納了前後這幾十年的東西呢?

「不要浪費,發現有空的頁子,就把它用掉!」老人一語點破。確實是,如師母所言,老師不要說省紙了,連水都捨不得浪費。那天下午老師作畫,我在旁邊忙著攝影發問,只覺得師母在畫室另一頭裁東西,約過了半個鐘頭,居然用橡皮筋圈了一疊紙,放在老師的桌旁,說是可供打草稿。才知道原來那是由日曆上切下來的,印有廣告宣傳字樣的三百六十五張小紙條,只是我在想,背面印著字,給老師這樣的大師用,不是太委屈了嗎?

但是在另一面,老人又非常慷慨,譬如他在四十四年獲得教育部第一屆中華文藝獎時,將兩萬塊獎金全部捐給師大藝術系做為獎學金、四十八年更舉行師生畫展,將所得十五萬元,悉數捐賑中南部水災,這一年來更將包括芙蓉玉觀音傳家寶及曠世收藏捐贈故宮,且有以一百張作品義賣的壯舉,連他的書籍都正在整理歸類,陸續捐給師大美術系的圖書館,所以老師及師母的儉省,更顯出了他們的偉大,看著老人翻撿出發黃的空白頁創作,並用那薄得透明的日曆紙打稿,怎不令人感動呢?

老師待人也是極厚的,幾乎每天中午都要帶我吃館子,而且把台北的餐廳點名排列,儘量不重覆,使我才回國不到一個月,已經胖了四公斤。

「今天中午一塊吃飯哪!龍都酒樓怎麼樣?」老人一面染雲,一面抬頭看了看鐘。

「噢!老師,對不起,今天早上我進門時已經跟師母報告過了,中午要去沖片子,所以請假,不去吃了!謝謝您!」

豈知老人突然把筆一扔:「你不去吃是吧?我不畫了!」

當然我還是乖乖地去了,此外還約了何浩天先生。

何浩天先生的工作態度,是黃老師最佩服的,也就因此,過去每次由何館長邀請,到世界各地參觀講學,再忙,黃老師都會前往。記得四年前,歷史博物館邀我去佛羅里達州參加西棕櫚灘博物館的中國古代造紙印刷展揭幕,看到坐了二十多個鐘頭才下飛機的黃老師,居然以站馬步的姿勢畫成一巨幅山水。若非有何館長,誰能請得動,又若非是黃老師,誰能以八十六歲高齡,而精神奕奕,振筆如飛呢!

那一年在紐約,我已經見到了老師一個人吃一人半份牛排的驚人胃口,近兩年他雖然心臟稍有不適而食量略減,倒也還及得上常人。問題是他雖然吃得少些,東西可不少叫,不斷地往別人盤子裡夾菜,而且絕對不能剩。所幸白雲堂的學長王南雄早授我一計:自己的盤子裡總要留一點菜,免得他以為你沒吃飽而一直推給你,此外不要坐在他的右手,因為只要桌上有吃不完的東西,老師到頭來一定會在盤子裡轉湯匙,匙把子指向誰,誰就得吃,而據統計,右手最易中獎。

其實我也有妙招,就是不待吃完,先以有急事為由遁逃,由於早曾報備,往往都能如願;此外若真逃不掉,碰到叉燒包一類麵食,則可以先把餡吃掉,再將皮揉成個球,放入衣袋,保證老師不知道。

下午照例是三點鐘開始研究工作,我準時趕到,老人午睡未起,原來中午又轉去新生畫廊看了周澄的畫展。不論多麼忙,老人看畫的興致是絕對不減的,甚至連時報周刊出版的一本枱曆,他都翻了又翻,裡面全是年輕畫家的作品,他或不盡贊同那些新派的畫風,但表示多看看別人,自己總是受益。座後更常放著集郵簿,敢情他老人家還集郵呢,據說郵局這幾十年來出的郵票,一張也不少。對藝術的熱誠,新鮮事物的好奇和積極樂觀的生活態度,應該是這位九十歲高齡的老人,却心身都年輕的主要原因。

此外由徐悲鴻先生民國二十七年給黃老師畫像的題詩「天下何人不識君,黃君到處留清名,入川能使耗子化,親愛精神來往頻。」更可以知道黃老師處人之厚,也因此,雖然他享天下之大名,七十歲時為藝壇推為「一代宗師」,卻不致遭人忌。那謙牧的胸懷實在是他心中另一片廣大深闊的山水。

才等了一會兒,就見老人從樓上下來,一面怨我們為什麼沒有叫他,說是根本不曾睡著。或許正如安霞所說,老師儘管表面看,是隨意揮灑,實際為了將自己畢生畫學傳授出來,即使在睡夢間,也是心心念念的。

果然紙才鋪展,筆已落下,是以山馬筆抖動表現的飛瀑浪花,白雲堂超邁前修的自創新法。

「古人大概因為不容易看到像尼加拉那樣的長流巨瀑,中國唯一的黃果樹瀑布又遠離中原,所以總以細線來勾繪水紋。我也是在欣賞美國的尼加拉、南非的維多利亞,和南美的衣瓜索大瀑布之後,才有了深切的感悟,發覺僅以流滑的線條表線層層墜落的水花是不夠的。」

說著,那如萬馬奔騰的巨瀑,已經在腕下呈現。他是以山馬筆半側鋒表現的,一方面不斷抖動筆鋒,表現出水勢奔瀉的動態,一方面趁著先前的筆觸未乾,以濃墨強調出較陰暗處,所以乍看是以遊龍般的筆意快速掃出,實際加上了收拾的小工夫。許多人摹仿白雲堂飛瀑,不是流於鬆散無物,就是刻板凝滯,當是由於不知以這兩種粗細筆法相濟的結果。

「大膽地下筆,小心地收拾!」老人正好又用上了他在師大美術系教課常說的那兩句話,這已經成為了他的口頭禪。突然聽到畫室外阿健大叫,眾鳥齊呼,窸窸窣窣地由門外衝進一團黑影,直竄向老師,差點使站在高處抬著攝影機的我摔下來。定眼看,才知道是養在樓頂的狼犬,此狗平日司頂層的巡邏之職,保護老師富可敵國的收藏,甚少下到平地來,所以我稱牠為「天狗」。

或許因為難得趁著阿健打掃而偷溜下來,天狗向老師撒嬌一番,便轉奔向園中,師母和阿健都緊追了出去,適巧有人按鈴,少不得在門外等了稍許時間,待阿健把天狗拖上樓,才進門。

「是某畫廊的負責人和一位收藏家。」師母先進來說,跟著便見客人走入,畫廊的先生想必是熟客,直趨桌前問安,說是有位收藏家看中了一幅外面拍賣的作品,因恐非老師真蹟,不敢買,備了照片,想請老師審閱。

提到看畫,老師興趣自然大,不論是別人的作品或自己的舊畫,總有見到新朋舊識的快意,若逢畫如知己,老師更不惜斥巨資,或以自己的新作交換。許多畫廊收了古畫不易脫手,更樂得換上白雲堂的作品,反倒易於售出,怪不得有人說老師的畫是有價證券。

來客匆匆取出幾張大照片,有全景,也有特寫,畫的正是飛瀑雷鳴,遞到眼前,老人已經笑說:「假的。」

就在此時,畫室一角,那畫廊負責人在師母的協助下,將另一幅四呎的原作,用師母發明的滑輪昇降架懸起來,但見筆意老辣、設色渾厚,正是近年的淋漓之作。看得老師頻頻點頭,似甚自許,收藏家見狀,也就要求與老師站在畫前攝影,原來那是先為畫廊收購的作品,收藏家在買畫時為了確定為真蹟,所以要求拿來請作者鑑定。至於另外帶來的照片中作品,一看便是贗品,自然這位聰明的收藏家是不會要了。

我想,對於那些自己眼力不是甚佳的收藏家,如果能用這種方法,應該既保險,又因為有畫家同攝的照片為證,而增加了自己作品的身價。只是若人人如此,老師豈不要忙壞了。

二人離開後,我突然想起前一天傍晚有人拿了幾張古畫請老師鑑定,都是了不得的名家之作:「昨天那幾張畫,真不真哪!我因為在客廳拍攝幻燈片,沒看到!」

「有真有假,沈作是真的,唐作可是贗品。」老師把筆停下來,歎了口氣:「這些人太有錢,也太不小心,幾百萬一張,買個假東西回來!」

「您點穿了嗎?」

老人未答,繼續畫那瀑布的遠景。門外的大鸚鵡則唱起整首的「梅花」,畫室長几上的石燕、胡錦,和簷下的畫眉也都應和了起來。

「這隻胡錦鳥是自己飛來的!」師母說:「外面一隻最會唱的畫眉,則是失而復得。有一年那鳥飛走了,怎麼找都找不到,老師傷心得很,突然鳥又回來了,只是在外面盤桓,任我們怎麼引誘,都沒有用,還是老師托著籠子一招,居然就進去了,你說高興不高興。」

老人也樂了,一邊畫遠山,一面打開了話匣子,從他當年帶著鳥、攜著名蘭闖關被扣,怎麼送去檢疫化驗、物歸原主的故事,談到為了把自己尋得的珍貴蘭花攜回國內,所費的苦心巧計。怪不得有一天中午我們站在門口等車時,他用手一片片撫弄著廊下的蘭葉,對我說:「花草是通靈的,他們跟人一樣,你要去摸它、去愛它,才長得好!」

相信他表現的雲情水意也是如此,他由「觀物以情」、「移情入物」,到「物我相融」,由對大自然景像的觀察、了解,到深深的愛戀,再以自己腕下的筆墨語言描述出來,正像此刻所畫的遠山煙靄,表現出一種自然與心靈共有的動感。音響有共鳴,繪畫與心靈的律動之間何嘗沒有共鳴呢!

「畫雲要多觀察,停雲、流雲、雨雲各有特色,譬如畫停雲,每每施於山窪谿谷之間,水份不宜太濕、雲頭可略微整齊,以表現靜止不動的樣子;畫流雲,則要先以濕筆勾出動態,再加淡墨分出光暗,雲頭不宜太清楚,以表現風吹雲湧的感覺;至於雨雲,則要雲氣與煙霧相融、山色深沉、山腳空濛,表現那種烟雨淒迷的水靈墨韻。」

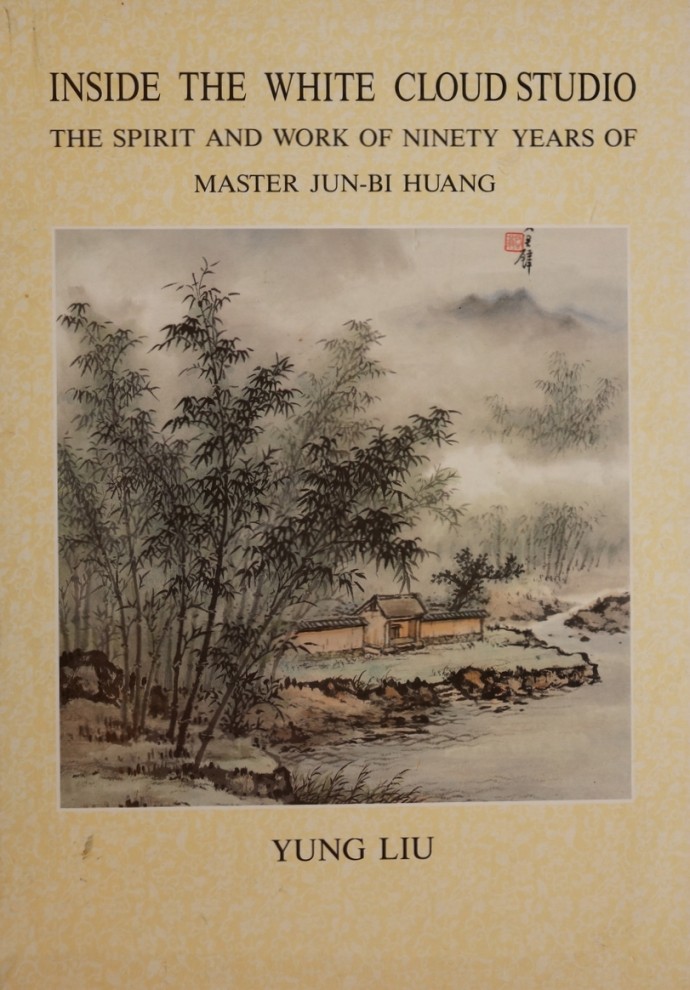

正因此,白雲堂畫法中的雲,不論是細勾、渲染或潑墨,都那麼地生動。而「白雲堂」畫室的名稱,更表現了黃老師懷念慈母的白雲思親之意。

年僅三歲時,父親就過世,黃老師有一段並不順意的童年。雖然從小愛畫,却並不為全部親人贊同,有一次描繪時被最反對的舅舅見到,不高興地對他說:「怎麼不去學做生意呢?畫畫如何能當飯吃?」每次談到這段往事,老師都要笑著說:「所幸我還是不改其志,如果當初聽了舅舅的話,只怕後來只能成為一個差勁的小商人!由這件事,我深深體會到,一個人做事,絕不能違背自己的興趣,更要堅持到底。」

老人的個性就是這樣,如同他筆下「純棉裹鐵」的線條,有著柔韌的外貌與剛勁的內在,譬如此刻,日影已經西斜,師母遞上了一大把各色的藥丸,可是老人一手送藥服下,一手仍不稍緩,飛快地為那瀑布做收拾工作。我突然想起早上黃安霞的話,停下攝影機問老師:

「您累不累,要不要休息一下?」

老人左手一揮,頭都沒抬:「你累了就休息,我可不累!」說著,筆下更快了起來。

實在扛了一整天攝影機,我還真是有些撐不住,只覺得脖子都僵了,可是九十歲老人都不累,我又如何叫停呢?所幸飛瀑告了一個段落,阿健正端進咖啡和點心。

看看還有些時間,老師也毫無倦意,我把瀑布拿到客廳,換了張上個星期已經完成皴染的一幅山水竹林,今天畫最後一個階段,應該是設色了。

一聽要設色,老人的精神更大了。平常作畫總是一氣呵成,這陣子為了作書,硬是每張畫分成三次完成,真讓他老人家覺得不過癮。有好幾回,欲罷不能,他似乎忘了這種分段的原則,逕自畫了下去,還是我硬搶下來,拿去攝影製版的。此刻看那作品終於可以完成,便見他喜形於色,忙著調理顏料。

雖然盤子有一大落,老師却總是用梅花碟;雖然顏料有的是,老人偏就愛選定那幾小碗。問題是,正因為他每次調的顏色量都不多,使得即使在同一張畫上的同一種色彩,他却要再三調配,造成作品上豐富的色階。又因為一遍遍地重叠施色,使那畫面顯得更為深厚沉渾。

就像他此刻染那竹林幽篁,既有了先前的淡墨,再加上好幾遍花青、藤黃、墨的渲染,且將花青、藤黃、石綠混合著上,若非親眼所見,且全部錄影下來,怎能相信這位九十高齡的大師,竟是如此費心地步步經營,而且是在那大多數畫家都會認為沒有必要的地方?

或許正因為他在沒有人看得出來的地方下工夫,所以能營造出沒有人說得出的高妙的感覺。從這段時間的觀察中,我愈發了解沒有一個人的成功是偶然的,也愈發現偉大藝人的精妙處,絕非在當眾揮毫表演,那短短數十分鐘所能領會;甚至課堂上礙於時間限制,都難以完全發揮,只有在長久的親炙隨侍之後,才能於那從容不迫的點染之間窺見堂奧。

前景的竹林染完之後,開始畫土坡,老人並不將筆上的綠色洗乾淨,而直接調了赭石和淡墨,從那竹林間的地面染起,由於帶有褐色的調子,與青綠色的竹葉相映,使得地面顯得鮮明。他又接著將筆尖探入清水中洗了洗,其實與其說洗筆,不如講只是略蘸些清水,在逕去調了草綠跟石綠,表現地面較前方的位置,那色彩雖然綠,却不甚鮮明,當必是因為原先筆上赭石未洗淨的緣故。我一面以攝影追著他的筆觸,一邊問:

「老師,您現在筆上是什麼顏色?」

「你看到了啊!花青、藤黃、石綠!」

「是不是還有赭石和淡墨?」我真正問的目的在此。

「沒有!」未料老人給了這個答案:「洗掉了!」

「可是我明明看到筆上先前的赭墨沒有洗淨,您只是蘸了一下清水而已。」

「沒有!」老人還是堅持,像有些不高興。

為了探索一代宗師繪畫的祕法,我不得不打破砂鍋、追根究柢,放下手中的機器,俯身到那八呎長的大桌子上,盯著老師的筆:

「您能不能拿張白紙,把筆腹壓上去,看看筆間的顏色?」

果然,在近筆根的位置是有些灰褐色的存在。

由這段時間的細膩觀察中,我發現老人在色彩上的多樣混合,甚至使用相對的「補色」相加,並將植物與礦物色相融,正是他的畫即使用色非常強,却絕不流於俗艷,反而顯得渾厚蘊藉的原因。本來有火氣的色彩、墨色和線條,在他的層層渲染和色墨調和的過程中變得沉厚,而且隱隱地在那沉厚的背面,露出剛健的骨氣,就像是此刻,在老師自己都不一定知覺中,由於能保留筆上一部份先前的色彩,一方面降下了綠色的明艷度,產生做為前景的力量,一方面也使得色彩變得更為豐富,並減少了不同彩色在過渡時的衝突。

七十多年的功力,加上老師早年在廣州楚庭美術院的西畫研究,和遍遊世界的名山大川的經歷,自然發展出他雄渾而多樣的畫風,與高妙的技法。這技法可以在老師不自覺中出現,却是難以言傳、無法全然道破的。

接下來畫竹林後的人家,想必是個大戶,有著深深的庭院和講究的門牆,老人在蓋著瓦頂的牆壁上,加了些直的線條,又染了些淡赭墨,表現因年久而龜裂漬污的白堊土牆面;門亭之間和房瓦下,則細細地以淡墨暈出日影。傳統國畫對於透視及光影通常不很講求,但是在老人的作品中,不僅採取了「定點透視」,而且對於陰陽向背,都有周到的考慮;至於天空,傳統畫家多半留白,老人則常以色墨渲染,營造出白雲堂特有的氣氛。

「對於墨線,或是先用淡墨勾,再以濃墨重複描一次;或是先用濃筆畫,再以淡墨或色彩重勾一回。」老人細細地勾染房舍:「我曾經和徐悲鴻特別討論過這件事,一致認為這樣做,可以去除單獨用濃墨畫出線條的火氣。」

與徐悲鴻共事,應該是老人在重慶中央大學任教的時期。徐擔任系主任,同時間受聘的還有張大千和傅抱石先生,四人閒來一起遊山寫生,切磋畫藝,當時他們是否想到幾個人都將成為中國美術史上不朽的人物?同儕的砥礪是重要的,或許各人畫風中的靈動,許多都是在那時引發。最令老師得意的,不僅在於他可以稱得上這三人作品的權威鑑評者,更是這三人作品的最大收藏家,且有的都是難得一見的興會淋漓之作和「私房畫」。

「想當年,傅抱石的畫,大家都說是亂抹,送人也不要,可是我收,他愛喝酒,畫上常鈐印『往往醉後』。我住在重慶郊外的一棟樓上,下面就是茶館,常備美酒召他來飲,所以收得不少好作品。有一次,一位漂亮的曼君小姐托我向傅抱石要畫,傅先生畫了一張,對方嫌小,傅礙不過小姐,就重新畫張大的,那張小畫則成了我的收藏,真是了不得的好作品。張大千送我的詩畫,更是太多了,有一年同登峨嵋,他畫的佛光,最是佳作。至於徐悲鴻的作品,不但以前收,現在也不斷地收。記得有一年他送了張『三馬圖』給我,不知道怎麼回事,東捲西捲,居然被傭人混在報紙裡堆到涼台上,所幸雖然風吹雨打,千尋萬覓地找回來時,倒還大致安好,水漬,洗一下也就掉了。」

老人就憑著他過人的鑑賞力,成為富甲一方的大收藏家,許多作品,別人不敢判定的,被他挑中之後,立刻身價百倍,他當年在廣州東山的寓所是以賣三張古畫的錢購置的,據說現在的白雲堂也是如此。而且他不但藏畫,也藏瓷器、玉器、印石。譬如現在題完字之後,拿出來的印章,就個個温潤。

老人蓋章,並不像一般畫家,在畫下墊個薄本子或幾張紙,而是以一大塊刻圖章的紅橙色像皮代用,不硬不軟,倒正是稱手。至於印泥,他也不用什麼西泠潛泉或榮寶齋的出品,而是葉公超先生在世時監製的龍井印泥,朱色間也帶有洋紅的色調。老人將印章從盒套裡取出來,輕輕地拓勻印泥,扶正橡皮,在題字的左方鈐下「黃君璧印」和「君翁」兩方,他的名章如果用在字側,通常會壓住一些字的筆劃。接著又用一方較大的做為壓角,這張畫的右下方是溪流,悠悠遠去,轉入最深處的竹林間,所以壓角章必須鈐在左側土坡上,免得阻礙了水的動勢。

老師用印,絕不假手他人,但是每逢壓角章,不知是不是坐的姿勢影響,多半蓋出來的印文會略向右傾,有人甚至說可以用為鑑定的一部分參考,如果每方印都蓋得太正,只怕會是他人偽造。

這一次果然又向右傾,妙的是即或不正,却因那畫面本就灑脫,好比黃賓虹的濃淡墨書,與畫風倒極配合。印文是「白雲堂」,陰文略帶些「崩」的風神趣味,我忍不住叫了一聲:

「好印耶!」

「哼!」老人居然狠狠地了一聲,把手上那溫潤的印石,向前作勢一甩,像是要把它摔掉似地。難道,難道我讚美錯了嗎?還是什麼話說得不得體?

「甭提了,談到這個圖章,我就有氣,若不是送這個印的人,不要說今天住的房子了,整條巷子我都能買下來!」老人用力地把那方印插回護套,沒好氣地丟進盒子:「民國二十六年,因為抗戰搬運不方便,我把三百多張臨古的畫稿和苦心收藏的二十七件古董、畫冊,裝成一大皮箱,存在匯豐銀行倉庫,後來又為了安全原因,轉存德國威廉銀行。抗戰勝利,等我興高采烈地取回皮箱,打開來一看,居然全變成了雜七雜八的英文書籍。四處打聽,才知道被一個姓徐的掉了包,只是苦無證據。後來那姓徐的自己跑來看我,且送了文房四寶,催我畫畫,這些圖章就是他當時送的。只是我雖然依他的意思畫畫開展覽,自己遺失的那批東西,還是沒拿回來;當時有勢力的人,都拿了姓徐的好處,也不肯幫忙,你說這種悶氣,怎麼叫人受得了?」老師把桌上的畫向前一推;「不但那批古畫是價值連城,就算我臨古的稿子,也是無價之寶啊!全丟了!」

「您也不要生氣,想那人也沒什麼好下場,而您今天的收藏不是更甚於當初掉的十百倍嗎?身體又這麼好!」我把剛完成的作品扶正,上面題著「竹塢幽居,丁卯新春畫于白雲堂,九十老人黃君璧」:「看看您這小字,一點都不抖,怎麼能讓人相信,會是九十歲人寫的。」我撿著好聽的說,平平老人的火氣。

此言一出,果然奏功,老人轉怒為笑:「這字還算小嗎?給你看看!」順手拾過一個信封,扶了扶老花鏡,就在那背面寫將起來,「丁卯春九十老人黃君璧」,居然是一筆不苟的蠅頭小楷。

「這歸我了!」我一把搶過,揣入懷中。又將那桌上的畫捲好,收拾起錄影機:「老師!向您報告,因為中午送去沖的幻燈片,現在要拿,再送去分色製版,所以我得先溜了,明天早上準時再來!」

老人笑吟吟地頻頻點頭。師母叮嚀著多穿衣服,老傭人阿健搶著到外面拉開大門,廊下的畫眉籠子全早罩上了黑布,鸚鵡唱著純正師母腔的「有土地就有他……。」

衝出門去,我心裡樂的大叫一聲:「嘿!今兒可得了一件寶貝,九十歲老人寫的蠅頭小楷呢!」

月亮正從龍安國小的樓頂上冒出來。

SYZ站長

水雲齋的「心」很大,但「規模」很小,於1991年成立時,以《超越自己》和《我不是教你詐》等勵志出版品影響了大中華地區數代青年學子。20餘年來,水雲齋以「文學、藝術、教育」為主力營運方向,承接影視專輯策劃製作、舉辦演講和企業訓練、與國內外眾多基金會合辦公益活動,並持續捐贈資源給國內外公益組織,致力於對社會有正面的貢獻。